[0430] 宇美八幡宮(うみはちまんぐう)

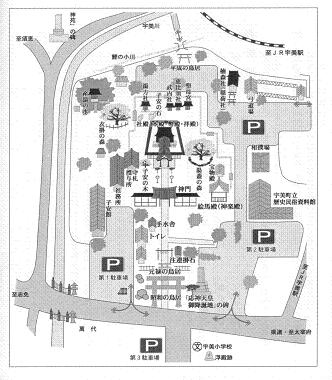

正面写真・地図

神社情報

| 神社№ | 0430 |

| 神社名 | 宇美八幡宮(うみはちまんぐう) |

| 神社別名 | |

| 参拝日 | 2012/05/06 |

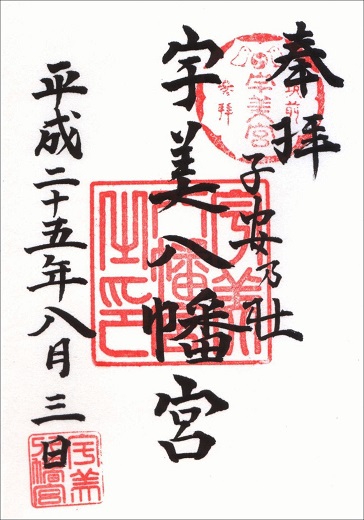

| 再訪日 | 2013/08/03 |

| 社格 | 県社 |

| その他社格 | |

| ご祭神 | 神功皇后、応神天皇、玉依姫命、住吉大神、伊弉諾尊 |

| 由緒等 |

|

| ご朱印 |  |

| 鎮座地区 | 糟屋郡 |

| 郵便番号 | 811-2101 |

| 所在地 | 糟屋郡宇美町宇美1丁目1-1 |

| 地図座標 | 33.570408,130.508904 |

| 公式HP | http://www.umi-hachimangu.or.jp/ |

| 福岡県神社誌 |

【社名】 宇美神社 [A00-0065]

【所在地】 糟屋郡宇美町大字宇美字本村

【祭神】 品田別天皇、息長足姫命、玉依姫命、住吉三柱神、伊弉諾命

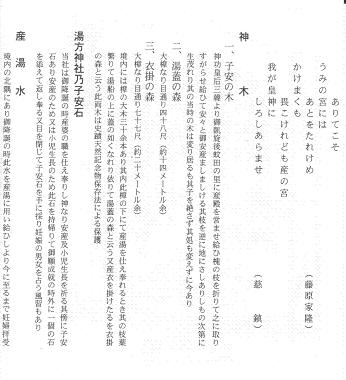

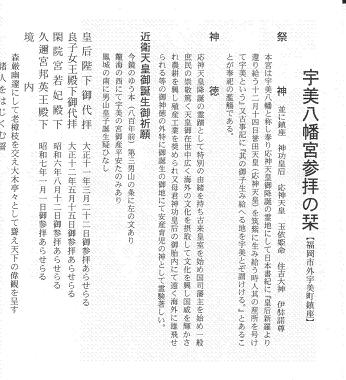

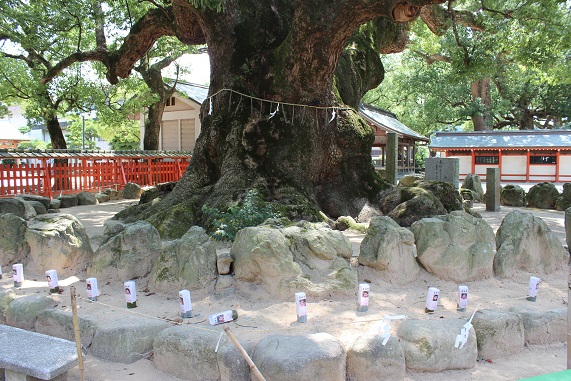

【由緒】 当社は神功皇后三韓征伐より帰り産所を蚊田の邑に定め給ひ、(蚊田は字美の古名)香椎宮を出で産舎に入らせ給ふ。側に生出づる槐の木の枝に取すがり、たやすく分娩し給ひ、応神天皇を産みまいらせ給ふ。依て此地を名けて宇美と称す。御産所の傍に生茂れる楠の下にて湯をめさせ給ふ。其の楠を名付けて湯蓋の森と云ふ。(今に在り)産湯をまいらせし官女を湯方殿と号す。(今末社にあり)此時三韓は帰服すと雖、筑紫には尚異なる心を挿む人もやあらんと、産舎の四辺に八つの幡を建て兵士をして守らしむ。後世八幡大神と称するは此故なりとかや。胞衣を産舎の後なる川にてすすぎ山に置き、(今エナガウラと云ふ)処を選んで箱に入れ葦津の浦に納め、其の上に松を植えて標とし給ふ。其の処を改めて箱崎と云す。其の松を標の松と号す、分娩の時に取すがれし槐今に其の種を絶さず。(今に在り)古は宇美宮の槐とて、皇后皇女を始め産平安の衣木には必ず此槐を用ひられしとなん。されば平安の幸ある木なればとて子安の木と名づけらる。実にも宇美邑は八幡大神降誕の霊地なればとて、敏達天皇の御宇に宮柱太敷建てて神功皇后と八幡大神とを祭らせ給ふ。(年月不詳)後世に至りて五座となる。(年月不詳)古は朝廷より下万民迄殊に尊崇在りし故、封戸神田も多く寄附せられ、祠官社僧七十余人あり。宮造りも宏麗なりしが、応仁より天正に至り久しき世の乱にて社も兵燹にかかり、神田は暴逆の武士に奪はれ、猶ほ残りしは秀吉の時悉く没収せらる。

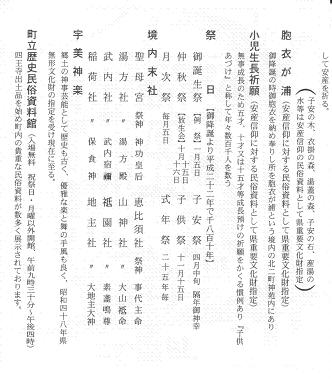

明治五年十一月三日村社に定めらる。明治二十四年八月五日県社に御昇格ありたり。 古事記中巻曰、懐妊臨産即為鎮御腹取石以纏御裳之腰而渡筑紫国其御子者阿礼座故号其御子生地謂宇美也。日本書記第九巻曰、皇后従新羅還之十二月戊戌朔辛亥生誉田天皇於筑紫故時人号其産所曰宇瀰也。 今鏡第三男山の條に左の文あり(近衛天皇御誕生前御祈願)鼇海の西にはうみの宮御産平安たのみあり鳳城の南には男山皇子誕生疑ひなし。 詠産宮古歌 万代集 諸人をはぐくむちかひありてこそ うみの宮にはあとをたれけめ (家隆卿) 拾玉集 かけまくもかしこけれどもうみの宮 我頼む君にしるしあらはせ (慈鎮和尚) 夫木集 朝日さす香椎の杉にゆふかけて くもらずてらせ世をうみの宮 (西行法師) 八幡宮本紀巻之三御産の時取すがらせ給ひし槐の枝はやがて根ざして大木となりけるとかや、其後度々植えかへしといへども其本所をたがへず其種子を絶さず今にあり、古は宇瀰宮の槐とて皇后皇女を始奉り御産平安の御祈の御衣木には必ず此槐を用ひられしとなん、されば平安の幸ある木となればとて子安の木と名付けける。 子安の木といふ古記録に 寛政十一年十二月十四日 内勅の使者 司馬中務 中宮御安産御祈願の為参拝あり。 同 十二年正月二十三日 皇子御降誕(仁孝天皇) 同 十二年二月二十三日 司馬中務 御使者として報賽の為宇美宮に参拝あり。 [ご神木] 神功皇后三韓より御凱旋後蚊田の里(宇美の古名)に産殿を営ませ給ひ槐の枝を折りて之に取すがらせ給ひて御安産あらせらる、其の枝を地に挿しありしもの次第に生茂りて今に存す。安産に幸ある木なればとて子安の木と称せらる、当時の木は代り居れ共其の種を絶さず其の処もかへず御神木として尊重せらる。 神殿の左(向て右)にある大楠は御降誕の際其下蔭にて産湯を仕奉りしが其後大に繁茂し殊に枝葉麗し名付けて湯蓋の森といふ。其大さ目通り約五十尺あり又神殿の右にありて当時産衣を掛たりし楠を衣掛の森と名付け目通り約七十尺あり共に我国稀有の名木なり。 大正十一年三月史跡名勝天然記念物保存法により内務省より保護せらる。之に次ぐ大楠数十本あり何れにも古来樹皮の間に無数の蜷貝寄生し曾て絶ゆることなし古木たるを証するに足る。 [産湯の水] 産湯の水は境内の北隅にあり、応神天皇御降誕の時産湯に用ひしより今に至るまで妊婦拝受して安産の霊水とし、又は産湯に和して産児の健康を祈る。 [子供預けの御祈願] 小児無事成長のため五歳、十歳又は十五歳等成長預けの祈願(一般に子供預けと称す)をかくる慣例あり愛児に対する至情として近年益々増加しつつあり。 [御胞衣の霊蹟] 応神天皇の御胞衣を奉置せし霊蹟にして御宮の後方神苑内にあり胞衣浦と称す。 [「応神天皇御降誕地」の碑] 右八大文字は明治二十四年八月有栖川一品大勲位熾仁親王殿下御揮毫奉納あらせらる、依て直に碑に篆刻して境内に建立せり。 [御供田] 応仁天皇御降誕後神功皇后と共に大分の宮に越給ふ時、柳の御箸を添へて御飯を献りし古蹟なり。柳原といふ御供田あり、其処に湧出る出水にて稲作し清潔の肥料を用ひ人は祓を受けて耕作す祭典の時其米を神饌に供ふ、人々に頒ち与ふるは此御米なり。 [皇后陛下御代拝] 大正十一年三月二十ニ日御参拝あらせらる。 [良子女王殿下御代拝] 大正十二年五月十五日御参拝あらせらる。 [閑院宮若宮妃殿下] 昭和六年八月十二日御参拝あらせらる。 [久邇宮邦英王殿下] 昭和七年一月一日御参拝あらせらる。 [御降誕一千七百二十五年大祭典] (二十五年毎に執行)大正十四年四月ニ十一日より三十日に至る。 [安産御腹帯御守献納] 東宮妃殿下御懐妊に付大正十五年九月五日東宮御所に献納御嘉納あらせらる。 皇后陛下御懐妊に付昭和二年五月十六日宮内省に献納御嘉納あらせらる。 皇后陛下御懐妊に付昭和四年五月十六日宮内省に献納御嘉納あらせらる。 皇后陛下御懐妊に付昭和六年一月二十六日葉山御用邸に献納御嘉納あらせらる。 皇后陛下御懐妊に付昭和八年九月四日宮内省に献納御嘉納あらせらる。 皇后陛下御懐妊に付昭和十年十月十八日宮内省に献納御嘉納あらせらる。 皇后陛下御懐妊に付昭和十三年十一月三十日宮内省に献納御嘉納あらせらる。 [攝政宮殿下御斎服] 東宮太夫伯爵珍田拾巳氏より大正十五年四月十一日御奉納 [攝政宮妃殿下御服帯] 久邇宮宮務監督陸軍大将本郷房太郎氏より大正十五年四月十一日御奉納 [賀陽宮妃殿下御箸用の御服帯] 大正十五年七月八日同宮家御奉納。 [御衣御奉納] 大正天皇御羽織(御紋付)御軍服(御帽短衣御袴)大正十四年七月十二日侍従子爵黒田長敬氏御奉納。 [御帯御奉納] 東宮妃殿下御帯 久邇宮附分資吉氏御安産祈願の意にて大正十四年七月十二日御奉納。 又夙に明治三十二年十二月ニ十一日子安講社組織せられ昭和三年五月五日宝祚無窮祈願会を創立す。 宇美神社は従来宇美八幡宮と称し奉り上述の如く、応神天皇御降誕の霊地として応神天皇を始め神功皇后外御三神を奉祀せる神社にして、神威赫々古来皇室の御尊崇最も篤く、国司藩主及び一般国民の信仰亦殊に深く、文武芸術の神として又特に「安産育児の守護神」として霊験著しきことは、世人周知の事実なり。 頃者、皇室の御慶事に際し寠々奉祀祈願の祭典を執行し、尚又従来皇后陛下御代参、久邇宮良子女王殿下御代拝及び大正天皇御着衣、攝政宮殿下御斎服竝に東宮妃殿下御帯御奉納等の御事あり。 又其の位置たるや三面近く若杉、宝満の霊峰と、四王寺山の要害を圍らし、西北遥に坦々たる平野を通じて博多湾に臨み所謂秀麗なる青垣山の懐に抱かれたる明朗快濶なる山柴水明の霊地たり。 境内神域は森厳幽邃にして千古の老樟枝を交へ、実に天下の偉観を呈し、又東北二町を隔てて高燥優雅なる外苑を有する等、自然の景勝を占め所謂天然、史蹟両全の地と謂ふべし。 当社は民衆の尊崇厚く特に安産育児の守護神として産婆妊婦等の参詣多し。例祭一月五日は応神天皇御降誕の当日なれば御誕生祭と称して奉賽者多く、又四月十四、十五両日の子安祭及十月十五、十六日の仲秋祭には遠近の参詣者頗る多し。 【例祭日】 一月五日

【神饌幣帛料供進指定】 明治四十年一月十九日

【主なる建造物】 神殿、幣殿、拝殿、神楽堂、子安館、社務所、神輿庫、産湯舎、仮殿

【主なる宝物】 大正天皇御斎服、良子女王殿下御帯、賀陽宮殿下御帯、大正天皇御軍服、大正天皇御羽織、御降誕碑原書(本宮縁起二面)宮古図等

【境内坪数】 千九百一坪

【氏子区域及戸数】 宇美町本町、早見、柳原、仲原、神原、蘇辺障子岳、井野、須惠村、新原、志免町吉原及四富、約千戸

【境内神社】 山神社(大山祇神)、聖母宮(神功皇后)、湯方神社(湯方殿)、祇園神社(素盞嗚命)、田神社(保食神)、恵比須神社(事代主神)、武内神社(武内宿禰)

|

| 志免町誌 |

【社名】 宇美八幡宮 [N02-0008]

【所在地】 糟屋郡宇美町大字宇美

【祭神】 八幡大神 香椎大神 竈門大神 太租大神 住吉大神

【社格】 明治二四年八月県社となる。昭和三七年七月別表神社に昇格。 【祭日】 一月五日 例祭(誕生祭)、四月一四・一五日(子安祭)、一〇一五日 仲秋祭(放生会)、毎月五日 月次祭 【由緒】 里老の伝えによれば、神后三韓からの帰途、異敵はたやすく服従させることができても西国には野心あるものがあるのでないかとおつつしみになって、御産所の四辺に八つの幡を立てて武備をかため、非常を戒められたと。信託にも「八幡麿と宣れ」とあり。後の世に八幡宮と申し上げるのもこの縁によると。 本宮は本町大字田富と大字吉原との産神である。境内には御神木といって、皇子ご誕生の際、その下で産湯を召されたという大楠がある。これを湯蓋の森と称し、また産衣をかけたという大楠がる。これを衣がけの森といい、いずれも大正一一年三月、天然記念物に指定されている。 その他に産湯の水がある。これは境内の西北にあって、四時清水が湧く。人々はこれを汲んで産前の婦人に与えている。 |

| 宇美町誌 | 編集中 |

| コメント | |

| 公開日 | 2013/11/03 |

| 更新日 | 2013/11/03 |

その他の写真

|

神社入口風景 |

一の鳥居 |

一の鳥居扁額 |

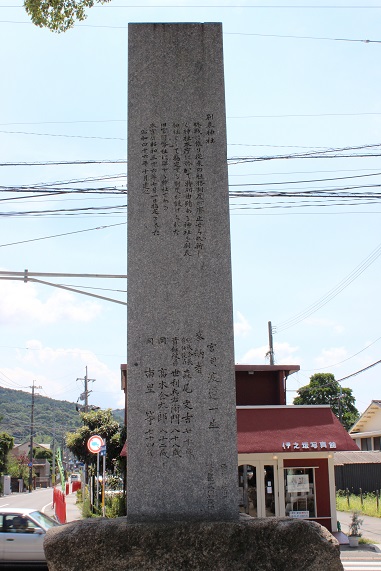

応神天皇御降誕地碑 |

|

古社号標 |

社号標 |

社号標裏面 |

ニの鳥居 |

|

ニの鳥居扁額 |

大狛犬(阿形) |

大狛犬(吽形) |

入口脇ご神木 |

|

塞神 |

参道風景 |

注連掛石 |

参道左側風景 |

|

参道右側風景 |

参道脇茶屋 |

手水舎 |

神門 |

|

神門前狛犬(阿形) |

神門前狛犬(吽形) |

石燈籠 |

文化財標 |

|

社殿正面 |

社殿前狛犬(阿形) |

社殿前狛犬(吽形) |

社殿正面 |

|

拝殿内 |

拝殿内 |

由緒書き |

古手洗鉢 |

|

社務所 |

守札授与所 |

ご神木脇祠(不詳) |

ご神木(湯蓋の森) |

|

ご神木(湯蓋の森) |

ご神木(湯蓋の森) |

ご神木(湯蓋の森)石碑 |

宝物殿 |

|

絵馬殿 |

絵馬殿内 |

社殿全景 |

神馬 |

|

拝殿 |

本殿 |

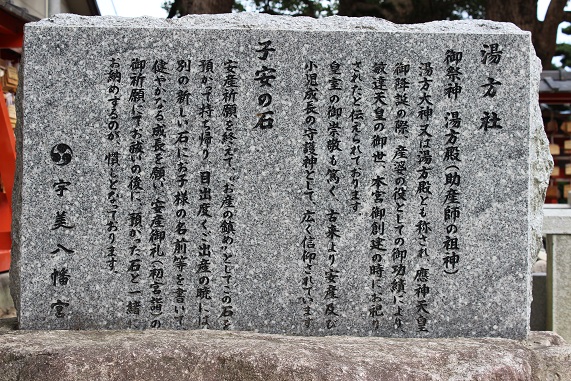

境内神社、湯方社全景 |

子安石(左側) |

|

境内神社、湯方社子安石由緒書き |

境内神社、湯方社正面 |

神功皇后像 |

子安石(右側) |

|

境内神社風景 |

境内神社、武内社 |

石柱碑 |

境内神社、恵比須社 |

|

境内神社、聖母宮 |

境内神社、聖母宮狛犬(阿形) |

境内神社、聖母宮狛犬(吽形) |

ご神木(衣掛の森) |

|

ご神木(衣掛の森) |

ご神木(衣掛の森) |

ご神木(衣掛の森)石碑 |

ご神木(衣掛の森) |

|

神庫 |

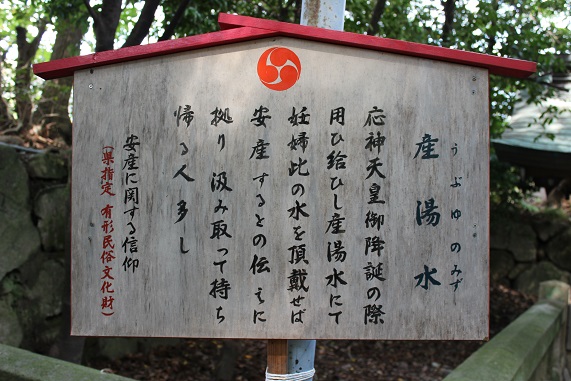

産湯水入口 |

和歌碑 |

産湯水全景 |

|

産湯水説明板 |

産湯水正面 |

産湯水 |

石碑 |

|

神社脇口 |

神社全景 |

本殿右後方風景 |

本殿右側玉垣風景 |

|

本殿後方風景 |

本殿後方玉垣風景 |

本殿左後方風景 |

神社裏口石碑 |

|

神社裏口手洗鉢 |

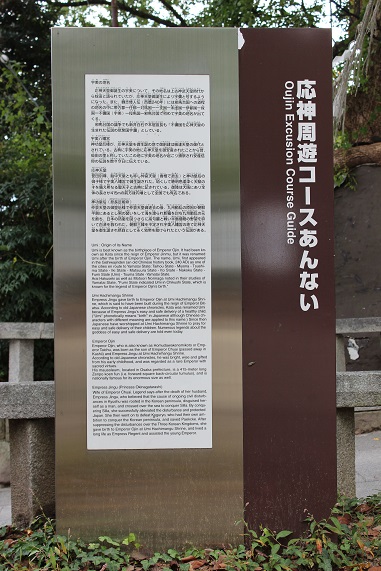

応神周遊コース案内板 |

応神周遊コース案内板裏面 |

神社裏口風景 |

|

神社裏口鳥居 |

神社裏口社号標 |

境内神社、楠森社全景 |

境内神社、楠森社鳥居 |

|

境内神社、楠森社鳥居扁額 |

境内神社、楠森社拝殿内 |

子安館 |