[0946] 鎭懷石八幡宮(ちんかいせきはちまんぐう)

正面写真・地図

神社情報

| 神社№ | 0946 |

| 神社名 | 鎭懷石八幡宮(ちんかいせきはちまんぐう) |

| 神社別名 | |

| 参拝日 | 2016/09/11 |

| 再訪日 | 2024/12/07 |

| 社格 | 村社 |

| その他社格 | |

| ご祭神 | 神功皇后、応神天皇、武内宿禰 |

| 由緒等 |

|

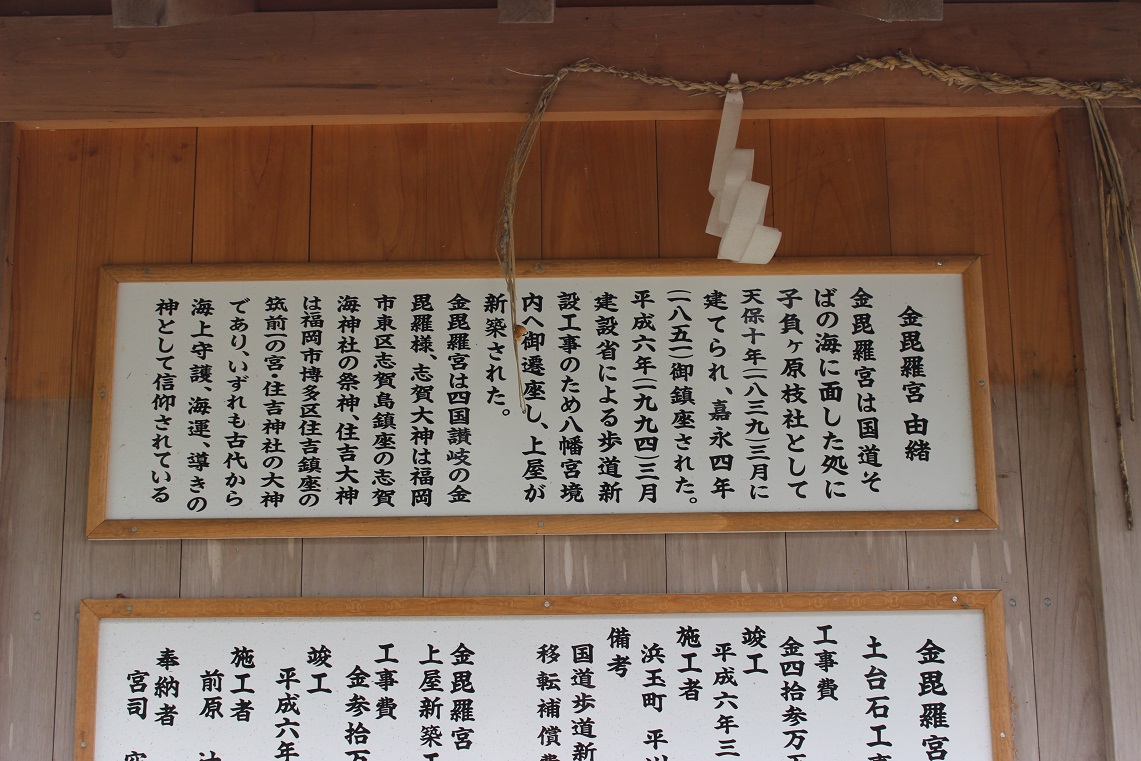

| ご朱印 |     |

| 鎮座地区 | 糸島市 |

| 郵便番号 | 819-1601 |

| 所在地 | 糸島市二丈深江2310-2 |

| 地図座標 | 33.511301,130.131452 |

| 公式HP | https://www.chinkaiseki.com/ |

| 福岡県神社誌 |

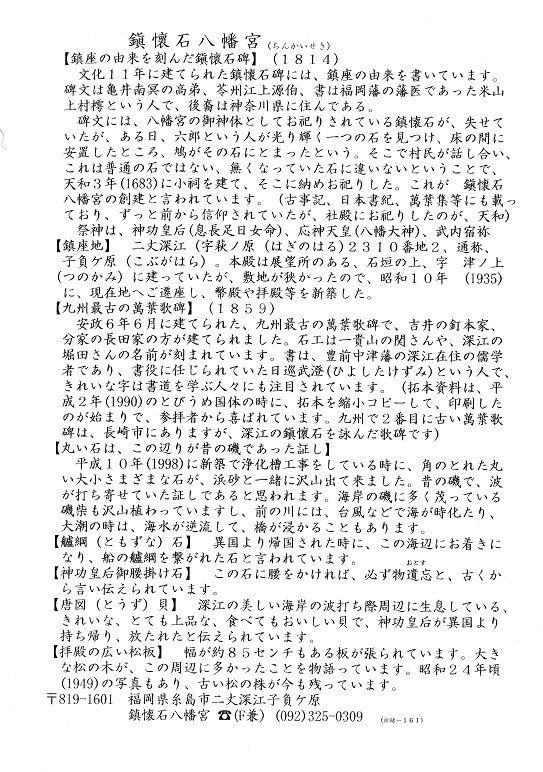

【社名】 鎮懐石八幡宮 [A00-0672]

【所在地】 糸島郡深江村大字深江字津ノ上

【祭神】 誉田天皇、気長帯姫尊、竹内宿禰命

【由緒】 万葉集に云ふ。筑前国怡土郡深江村子負原云々近有路頭公私往来莫不下馬跪拝と伝曰往昔大帯姫命征新羅国之時玆両石著袖中以為鎮懐中古当社大に衰頽す天和年中更に営社殿明治五年十一月三日村社に定めらる。尤旧藩之節修理営繕之都度藩主より数多寄附銀有之加之領内より許多献資等之義有之鎮懐石文及其詠歌あり石碑に基存す。尚社説に曰く、此御社の御神体は鎮懐石と称へて往昔より二顆の円石を斎ひ奉れり。此石の此辺に鎮まりませる縁は、古事記、日本書紀、万葉集、筑紫風土記、筑前国風土記等の古書に見えて由緒確実なる神社なり。

万葉集巻の第五に 山上臣憶良懐石を詠ずる歌一首並に短歌 筑前国怡土郡深江村子負原は、海に臨み丘上二石有り云々。並に楕円状鶏子の如し、其美好なるは勝て論ずべからず、所謂径尺璧是なり。深江の駅家を去る二十許里(二十許町の誤ならん里人の伝説に古の深江駅は今の上深江なりといへり、今の深江は全部砂地にて其頃迄は海中なりしこと明なり、上深江より子負原迄は凡そ二十町許あり、二十里余もあらんには深江村子負原とは云ひ難し。)近き路頭にあり、公私の往来馬を下りて跪拝せざるはなし古老相伝へ曰往昔息長足日女尊(神功皇后)新羅国を征討し給ふ時、茲両石を採り御裳の中に挿し著て鎮懐となし給ふ。故に行人此石を敬拝して乃ち歌を作て曰く。 かけまくは、あやにかしこし。たらしひめ、かみのみこと、からくにを、むけたひらけて、みこころを、しづめたまふといとらして、いはひたまひし、またまなすふたつのいしをよの人に、しめしためひて、よろづよにいひつくがねと、わたのそこをきつふかえの、うなかみのこふのはらに、みてつから、おかしたまひてかむなからかむさひゐますくしみたま、いまのうつつに、たふときろかも。 あめつちの、ともにひさしく、いひつけと、このくしみたままかしけらしも。 山上憶良は四十五代聖武天皇頃の人なり。 東京帝国大学教授筧博士福岡県知事の許可を受け大正十四年七月二十七日本宮の御霊代を拝見せられ大前にて和歌三首を詠ぜられたり。 上つ代に御母と皇子をつらぬきて内外を結ひしくしみたまかも 足姫の御身も皇国もから国もしつめましつるくしみたまかも 天地のむた栄ゆくたらし姫の貴の奇霊これにおろかむ 紀元二五八四年七月二十七日 克彦 【例祭日】 九月十五日

【主なる建造物】 神殿、幣殿、拝殿、社務所、鳥居、注連掛石

【主なる宝物】 伝来の宝鏡、水晶の玉

【境内坪数】 約千坪

【氏子区域及戸数】 深江村大字深江 三百五十戸

【境内神社】 寒座三柱大神

|

| 糸島郡誌 |

【社名】 鎮懐石八幡宮 [N01-0164]

【所在地】 糸島郡深江村

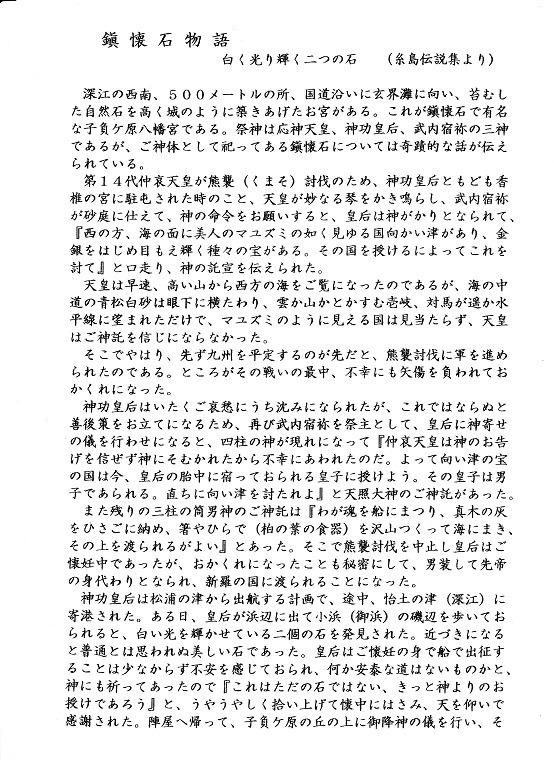

【由緒】 幣帛料供進指定社。大字深江字津の上にあり。深江の西四町子負原とも荻原とも、又あぶたとも云ふ。社は西北に向つて県道に臨めり。境内に神功皇后御船繋石あり、埋もれて地上に露出すること尺許。社殿は石壁高磴の上、古松聳天の間にあり。祭神応神天皇、神功皇后、竹内大臣。祭日八月十五日。大正十二年八月二日幣帛供進社に指定せらる。古事記(仲哀記)に曰く、『故其政未竟之間。其懐妊臨産。即為鎮御腹。取石以。纒御裳之腰而。渡筑紫国。其子者阿礼坐。故号其御子生地。謂宇美也。亦所纒其御裳之石者。在筑紫国之伊斗村也』とあり。万葉五巻に曰く『筑紫国怡土郡深江村子負原臨海。丘上有二石。大者長一尺二寸六分。囲一尺八寸六分。重十八斤五両。小者長一尺一寸。囲一尺八寸。重十六斤十両。並皆楕円状如鶏子。其美好者不可勝論。所謂径尺璧是也。(或云。此二石者肥前国彼杵郡平敷之石。当占而取之)去深江駅家二十許里。近在路頭。公私往来。莫不下馬跪拝。古老相伝云。往者息長足日女命征討新羅国之時。用茲両石。挿著御袖之中。以為鎮懐。(実是御裳中矣)所以行人敬拝此石。乃作歌曰云云』と又日本紀(神后紀)には『于時適当皇后之開胎。皇后則取石。挿腰而祈之曰。事竟還日産於茲土。其石今在于伊覩県道辺』とあり。而して釈日本紀巻十一に曰く『筑紫風土記曰。逸都県子負原有石両顆。一者。片長一尺二寸。周一尺八寸。長一尺一寸。周一尺八寸。色白而便。円如磨成。俗伝云。息長足比売命欲伐新羅国閲軍之際。懐妊漸動。時取両石。挿著裙腰。遂征新羅。凱旋之日。至芋?野。太子誕生。有此因縁曰芋?野。(謂産為芋?者風俗言同耳)。俗婦人忽然娠動。裙腰挿石。厭令延時。盖由此乎。筑前国風土記曰。怡土郡饗野(在郡西)。此野之西有白石二顆。(一顆長一尺二寸。大一尺。重卅一斤。一顆長一尺一寸。大一尺。重卅九斤)。?者気長足姫命欲征伐新羅到於此村。御身有妊。忽当誕生。登時取此二顆石挿於御腰。祈曰。朕欲定西堺。来著此野。所妊皇子者是神者。凱旋之後誕生其可。遂定西堺。還来即産也。所謂誉田天皇是也。時人号其石曰皇子産石。今訛謂児饗石』。

貝原篤信曰、此石横七寸、高六寸、径五寸、色は少し青赤なり。万葉集風土記の説に比すれば甚小し。久しきを経て亡終るべき物ならねば小さくなるべき理なし。不審。万葉集に子負原は深江を去る事二十許里とあり。今子負原と称する所は深江駅より五町許西にありて道の傍海に臨める丘なれば万葉集に載せる所是なるべし。是より西に子負原と云ふべき地なし。只路程の遠近同じからざる事可疑といへり。今按に石の小なる事は実に解すべからざれども神物常理を以て論じがたし。路程の遠近は一説あり。今の方峰を古へ上深江と云ふ。深江と相去る事二十町許あり。里は町の誤りなるべければ万葉所言と合す。今の深江は子負原と僅四五町を隔るのみ。片峰の隣村石崎は右入海の地なりし由言伝れば、万葉集に海に臨める丘上とあるは上深江の事なるべし。世人只後世の地形を以て説を立る故古書に合ざる事多し。姑く此に記し後考をまつ。(地理全誌) 此石寛文の頃までは此地に有りしが、其後盗取去て失せたりしが、天和三年癸亥村民六郎と云ふ者其辺の捨てありしを見出せしとて、一の石を持ち来り民家に納め置きしに、鳩一羽其家に飛入りし故、諸人彌此石を尊敬し、貞享二年乙丑に至りて此社を建て其石を納むといふ。文化十一年甲戌相謀りて其事を文に記し、石碑の彫りて祠下に建つ。文は旧藩士苓洲江上源伯、書は上村樗なり。今左に載す。 筑之西偏郡曰怡土。怡土之邑駅曰深江。駅之西皐曰荻之原。実子負原。有宝石焉。名曰鎮懐。世神而祭之云。考諸国史。神后足姫氏之征韓也。時妊応神帝而彌月矣。逎祝曰。願振旅凱旋而後分免焉。乃釆両石而挿諸腰帯。遂如其言。帰而措諸斯原。往還者莫不下馬跪拝焉。万葉歌詠之曰。奇御霊。奇御霊読為玖志美多末。距今百五六十年。其石具在。後失所在。至天和癸亥。駅民拾得其一。則有鳩祥於其家。於是邑民協謀建小祠而蔵焉。誓不肯示人。今閲万葉所記。其大尺有余寸。其重十余斤。非尋常宮媛之所得而挟持也。顧神后之哲威。?服殊域。其躯幹膂力亦有蔓超於衆乎。有?呑卵。美源覆武。自古伝之。而其奇又甚焉。な何独疑於斯石哉。邑之父老恐神蹤之則湮欝。請余記之以勒之。 太宰管内誌肥前国彼杵郡の篠下に『万葉集の或云二石者肥前国彼杵郡平敷之石当占而取之とあり云々。さて長崎夜話に長崎の市町を去ること一里ばかり北の山里に平宿といふ処あり。此村なる東山より燧石赤白なるを多く出す』。と云へり。更に西彼杵郡浦上村平宿の実地を聞くに皇后鏡川の古井に御面影を写し、其より少しく西に玉歩を運ばせ給ひ、神に占つて鎮懐石を感得し給ひし由云ひ伝ふと。同所高谷某の所有地に皇后神霊を斎ぎ奉り、傍に三個の碑石あり。其内安政五年長川?の撰文に係る鎮懐石碑ありと。鎮懐石の出所明瞭なるに至れり。 |

| コメント | |

| 公開日 | 2016/09/18 |

| 更新日 | 2024/12/08 |

その他の写真

|

神社全景 |

社務所 |

神社入口正面 |

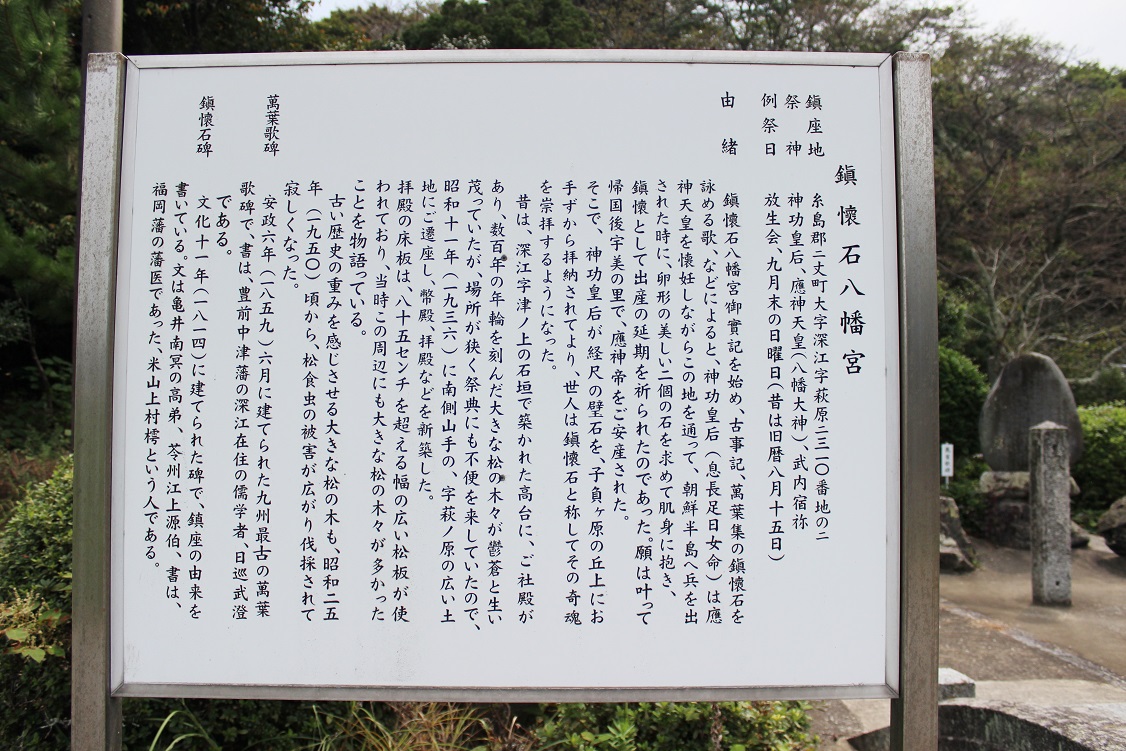

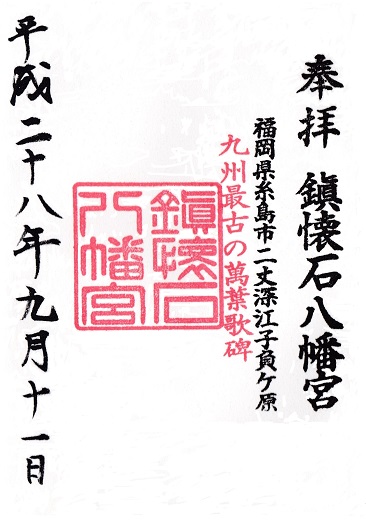

由緒書き |

|

鎮懐石碑 |

船繋石 |

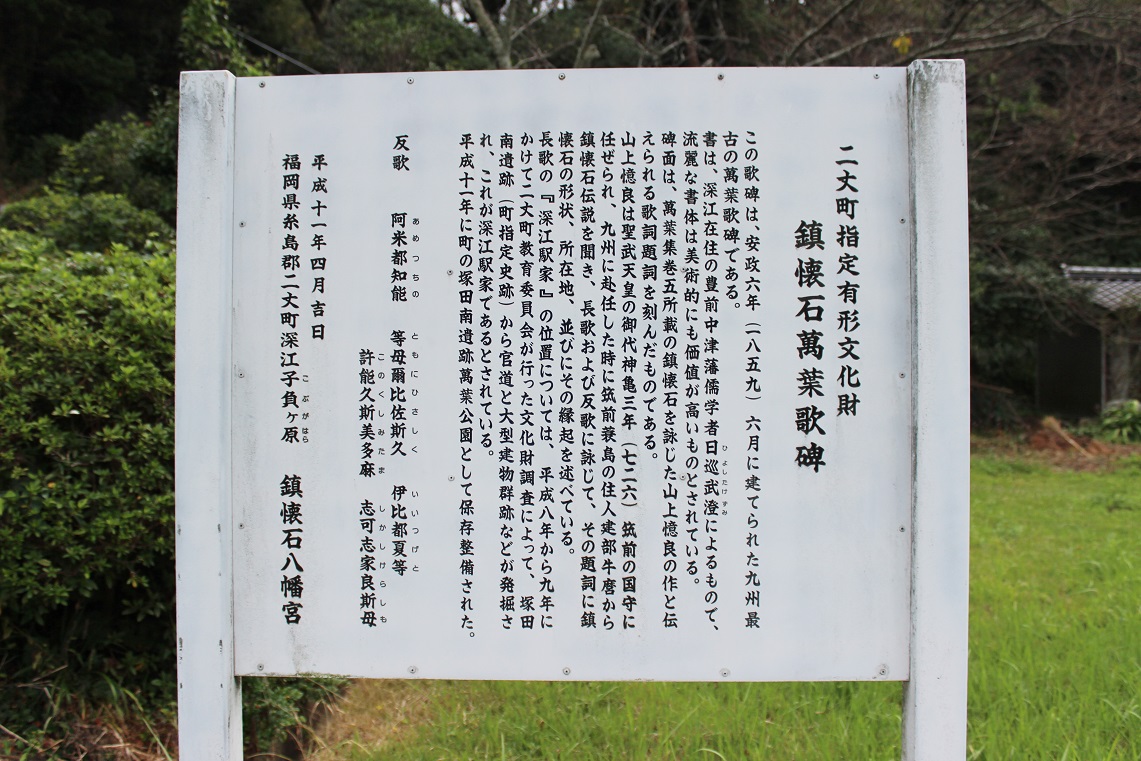

万葉歌碑 |

鎮懐石万葉歌碑 |

|

鳥居 |

鳥居扁額 |

参道階段 |

参道階段脇狂歌碑 |

|

境内神社、塞神 |

塞神拝殿内 |

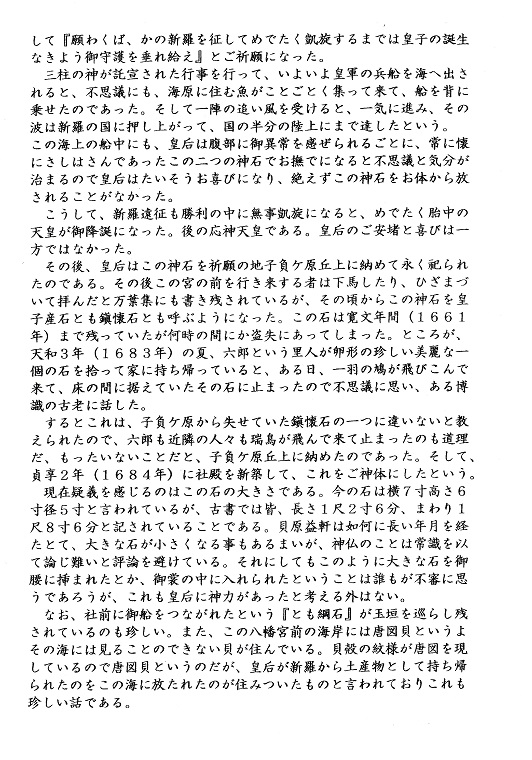

塞神由緒書き |

万葉歌碑拓本 |

|

参道風景 |

境内神社、金毘羅宮 |

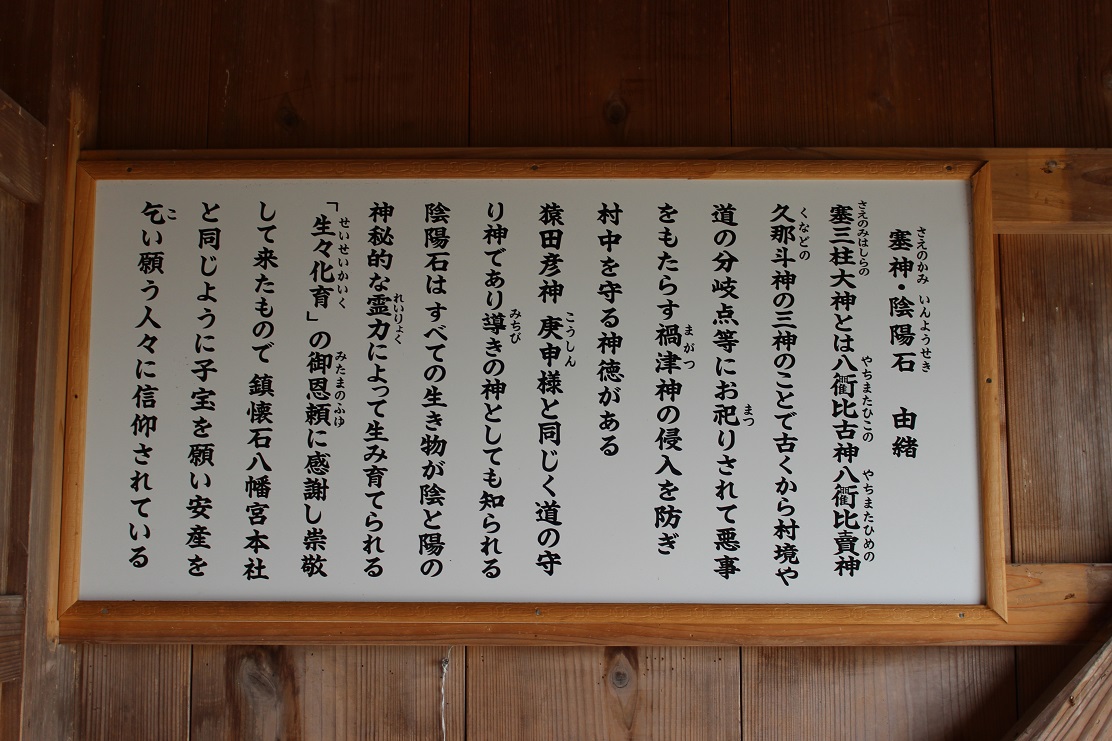

金毘羅宮由緒書き |

境内前階段 |

|

社殿正面 |

社殿正面 |

狛犬(阿形) |

狛犬(吽形) |

|

手洗鉢 |

お潮井台 |

由緒書き |

拝殿内 |

|

拝殿内 |

社殿全景 |

社殿全景 |

本殿 |

|

本殿 |

本殿背景 |