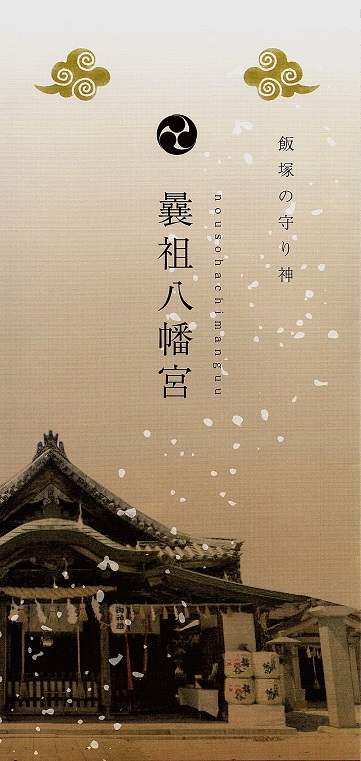

[1553] 曩祖八幡宮(のうそはちまんぐう)

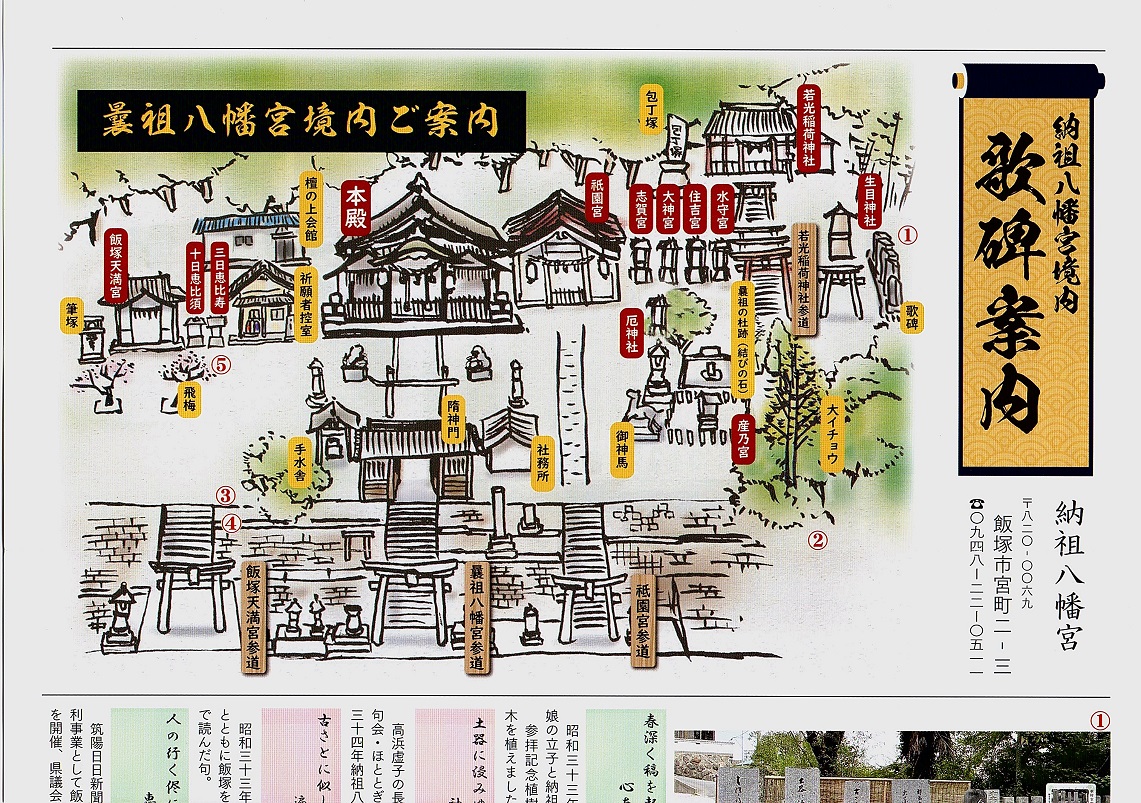

正面写真・地図

神社情報

| 神社№ | 1553 |

| 神社名 | 曩祖八幡宮(のうそはちまんぐう) |

| 神社別名 | |

| 参拝日 | 2020/10/03 |

| 再訪日 | 2023/05/25 |

| 社格 | 県社 |

| その他社格 | |

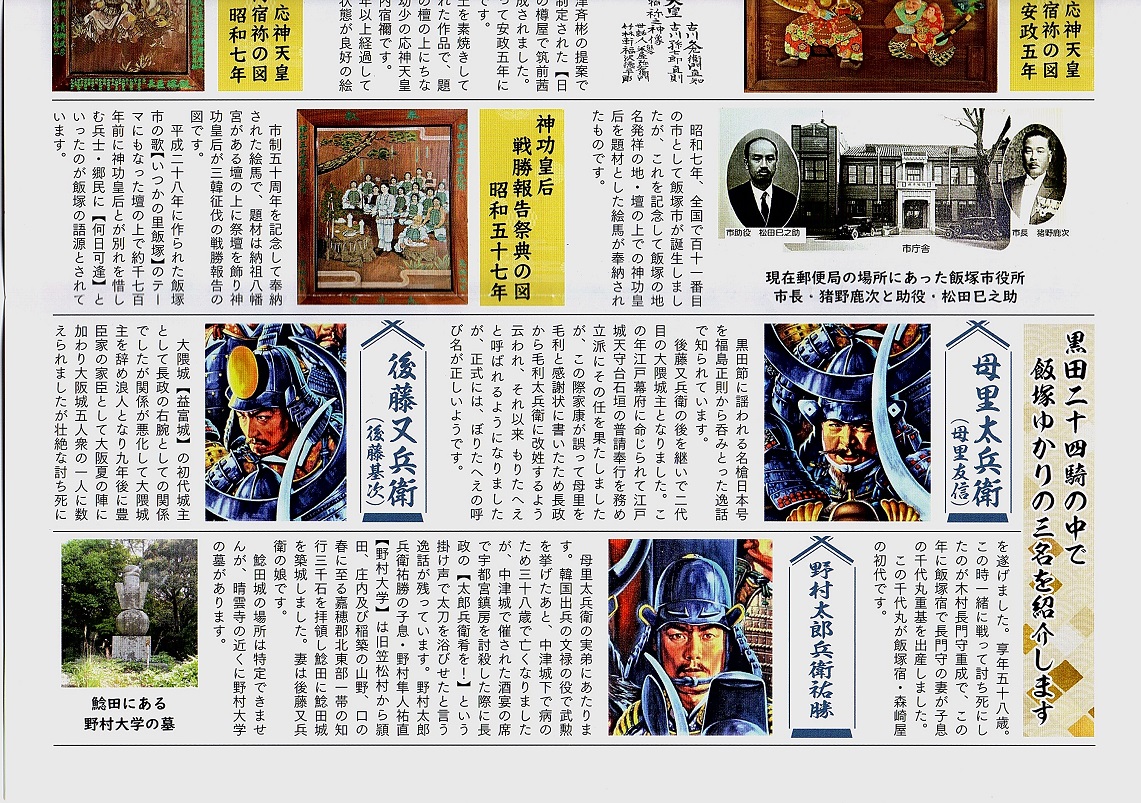

| ご祭神 | 応神天皇、仲哀天皇、神功皇后、武内宿禰、天神地祇 |

| 由緒等 |

|

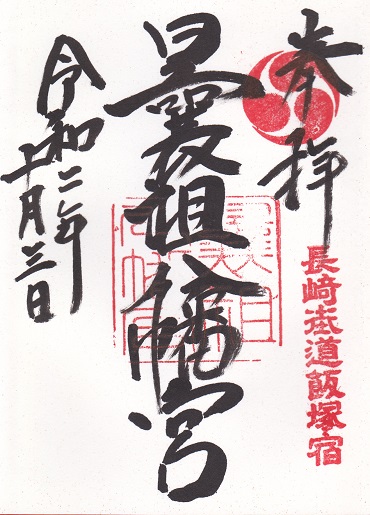

| ご朱印 |  |

| 鎮座地区 | 飯塚市 |

| 郵便番号 | 820-0069 |

| 所在地 | 飯塚市宮町2-3 |

| 地図座標 | 33.641022,130.683868 |

| 公式HP | https://nouso.or.jp/ |

| 福岡県神社誌 |

【社名】 納祖神社 [A00-0427]

【所在地】 飯塚市大字飯塚字宮ノ下

【祭神】 応神天皇、仲哀天皇、神功皇后、武内宿禰、天神地祇

【由緒】 伝曰神功皇后還自征韓。駐蹕於粕屋郡蚊田郷。産皇太子誉田別命。寔為応神天皇。因名其他曰宇彌。国語謂産為宇彌故也越翌年皇后抱皇太子。遷於穂波郡営行以居焉。布政筑紫。且召従軍之士。大有分物以賞其勲労。故名其地曰大分皇后遂将促駕東還都詔将士皆能就其士。将士奉酒食餞於曩祖林於是乎。皇后築斎壇禋祭遠祖及天神地祇。故遂名林曰曩祖社又称斎壇之蹟曰壇上。遠祖曩祖国語皆通祖先而言。又以曩祖漢音相通。後世遂訛称納祖也。皇后又臨別歌曰何日可逢。故遂名村曰何日。何日飯塚国語相近。今書飯塚者訛也既至川之上有舟颿風溯流皇后観而嘆曰。競哉帆波。因名其地以帆波今書穂波帆穂国語通故也。

応神天皇陟退之後。蓋尚慕嶽降之地而不能置遂顕霊於納祖林郷人因建祠林中以奉祭。号曰納祖八幡宮。配以て天神地祇。境之内楠樟聳空。前帯秔川。続以青山水清而潔。山秀而峻。皆呈奇咫之際不問而可識其為霊区也。 天明七年歳在丁未国侯命有司検封内古祠得三十有五本祠実居其一自是之後祝史毎歳奉神符致於国侯及郡宰等且歳時有事為朝野祷祀歴幾百歳猶一日云明治五年十一月三日村社に被定。大正十年九月二十四日郷社に昇格。大正十三年七月八日県社に加列。 【例祭日】 四月十五日

【神饌幣帛料供進指定】 大正十年十月十三日

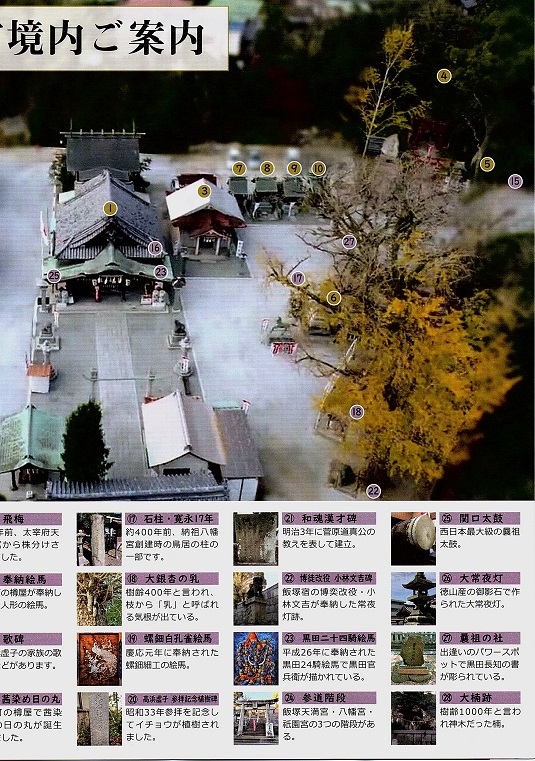

【主なる建造物】 神殿、幣殿、拝殿、楼門、社務所

【主なる宝物】 太刀三振、支那槍一本

【境内坪数】 千九百三十一合

【氏子区域及戸数】 区域飯塚市大字飯塚 戸数二千六百戸

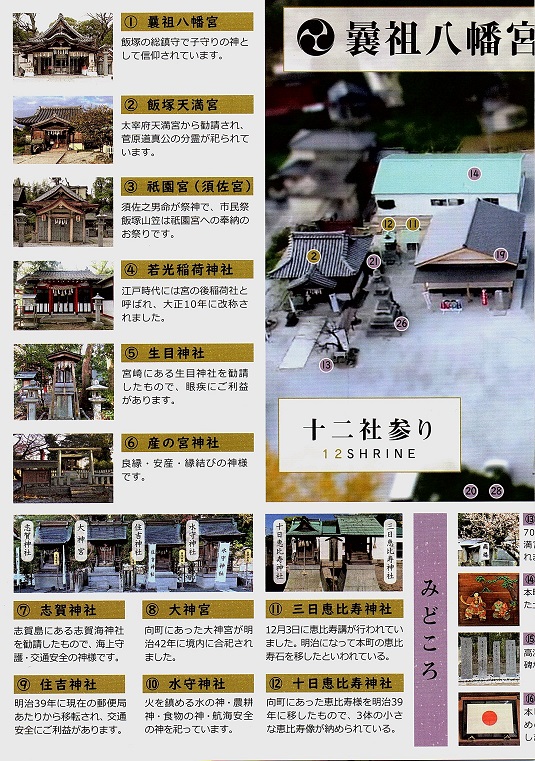

【境内神社】 須佐宮(須佐之男命)、天満神社(菅原神)、疫神社(少毘古名神、大己貴神、三穂津姫命)、志賀社(綿積三柱神、底筒男神、中筒男神、表筒男神、罔象女神、保食神、級津彦神、級津姫神の四祭神は嘉麻、穂波両郡自昔多水害其為害非稔無之安政六巳未年郡司罔象祠号水守宮大字月拔に在りしを明治四十四年十月十日合祀)、稲荷社(宇賀魂神)、天照神社(天照皇大神)、鹽土社(猿田彦神、大物主神、大物主神は字五反田に金刀比羅宮としてありしを四十四年十月十日合祀)、蛭子社(事代主神)、園社(須佐之男命、奇稲田姫、本社は往昔より筑豊地方に於ける有名なる社にして旧六月十三日より三日間に渡り執行の祭日には遠近よりの参詣者踵を接し盛大を極む)、産之宮(木花咲耶姫命)、生目神社(景清公)

|

| コメント | |

| 公開日 | 2020/10/04 |

| 更新日 | 2023/07/30 |

その他の写真

|

神社入口風景 |

境内神社、天満宮鳥居 |

天満宮鳥居扁額 |

天満宮参道階段 |

|

境内神社、須佐宮鳥居 |

須佐宮鳥居扁額 |

須佐宮参道階段 |

神社入口風景 |

|

曩祖八幡宮鳥居 |

曩祖八幡宮鳥居扁額 |

曩祖八幡宮参道階段 |

社号標 |

|

狛犬(阿形) |

狛犬(吽形) |

楼門扁額 |

楼門通路 |

|

手水舎 |

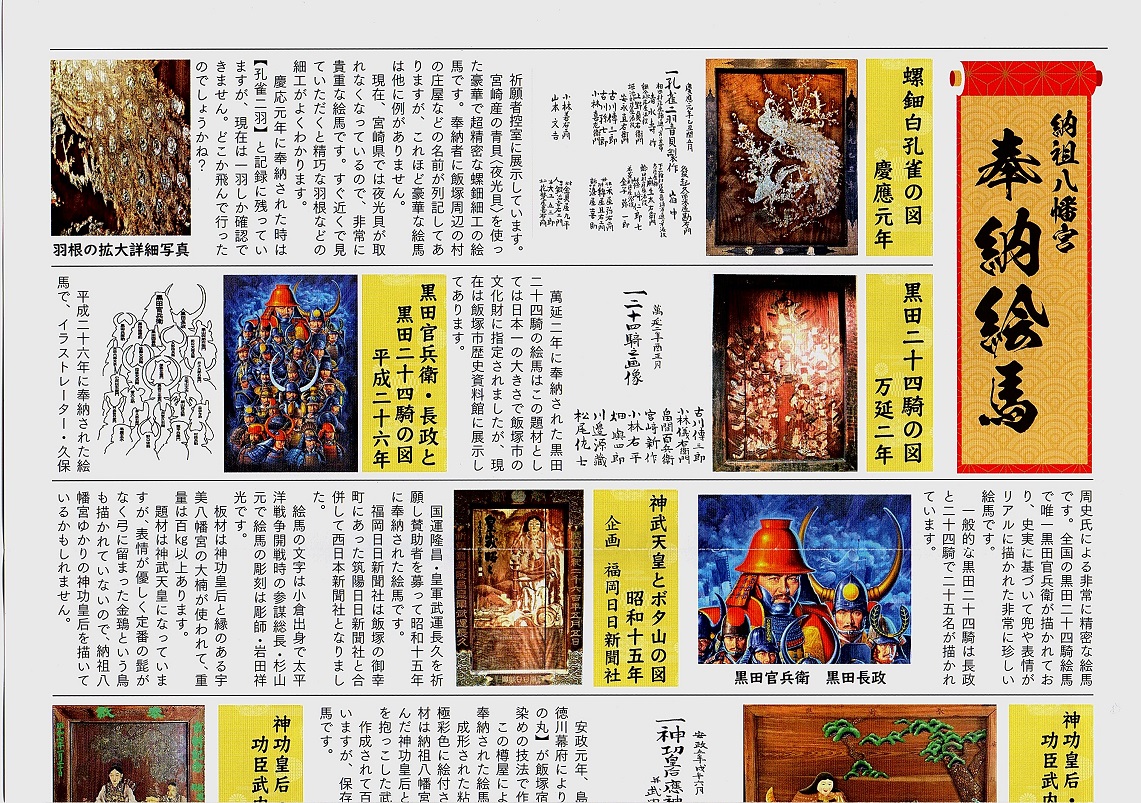

社殿正面 |

拝殿内 |

拝殿内 |

|

境内案内板 |

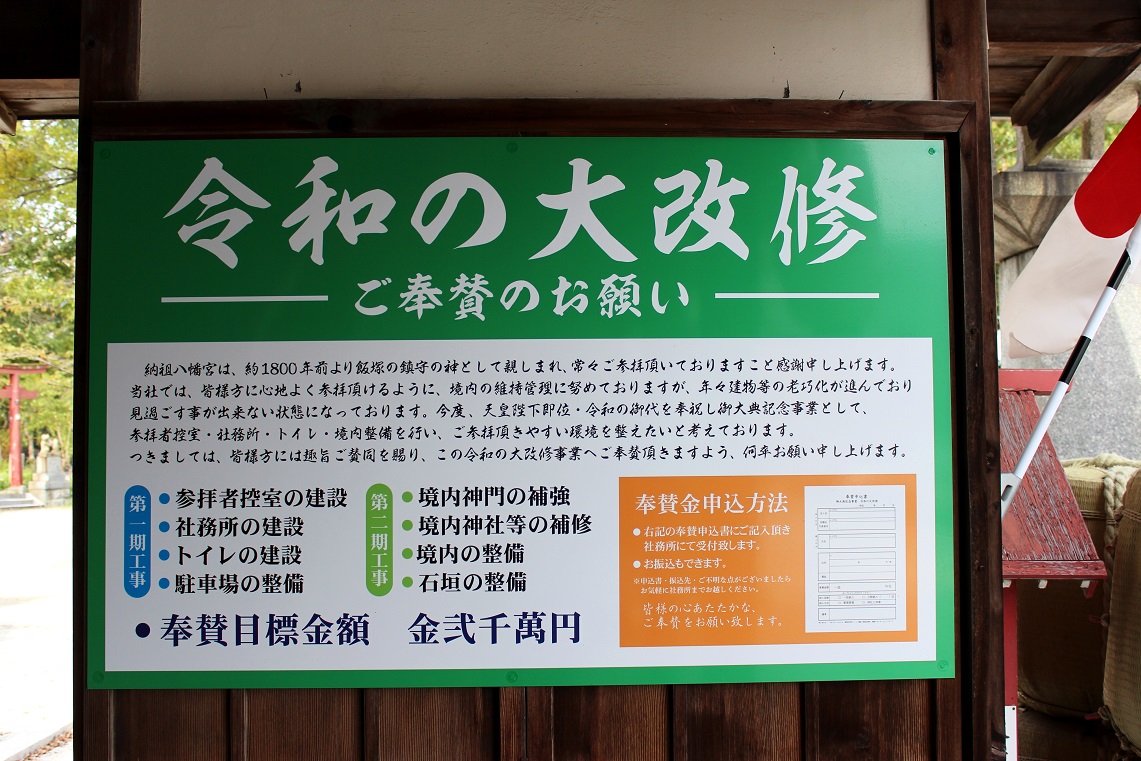

奉賛のお願い |

社殿全景 |

社殿全景 |

|

本殿 |

社殿背景 |

本殿背景 |

境内神社、天満宮 |

|

筆塚 |

天満宮社殿正面 |

天満宮拝殿内 |

境内神社、十日恵比寿神社、三日恵比須神社 |

|

境内神社、須佐宮 |

須佐宮拝殿内 |

境内神社、左から志賀神社、飯塚大神宮、住吉神社、水守神社 |

神馬 |

|

境内神社、三乃宮神社 |

曩祖之杜址 |

曩祖の杜・結びの石説明板 |

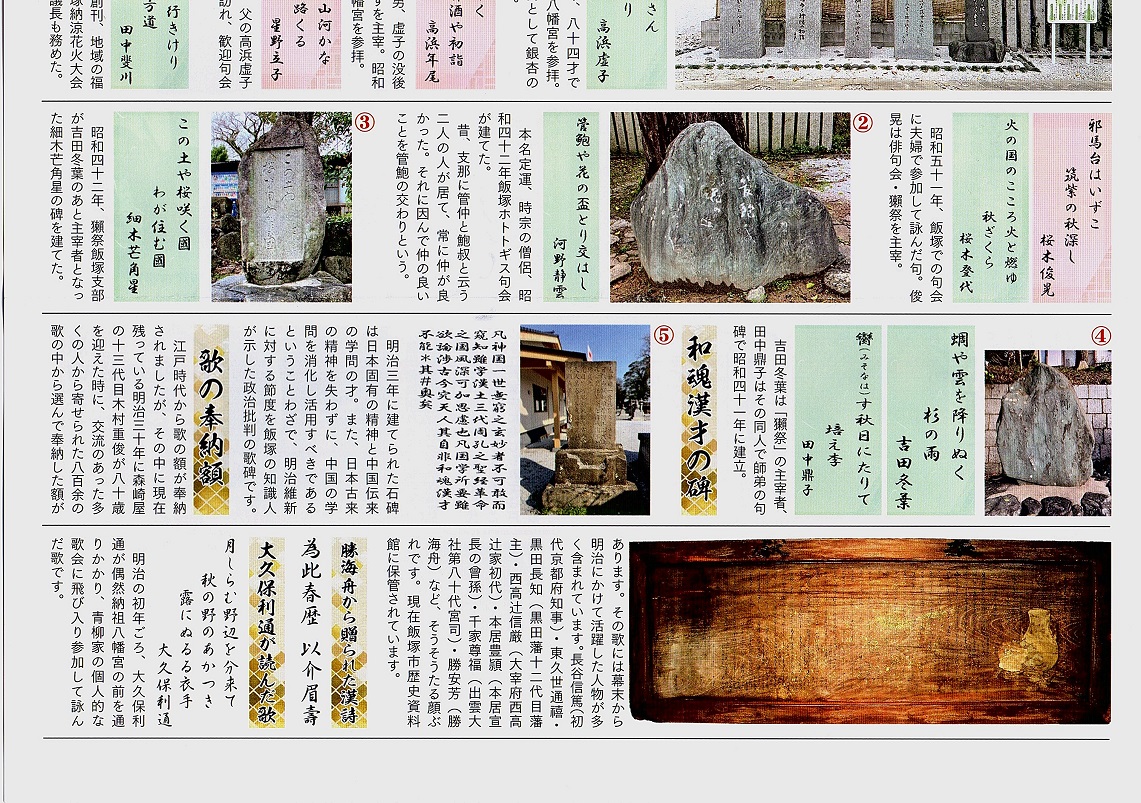

歌碑 |

|

境内神社風景 |

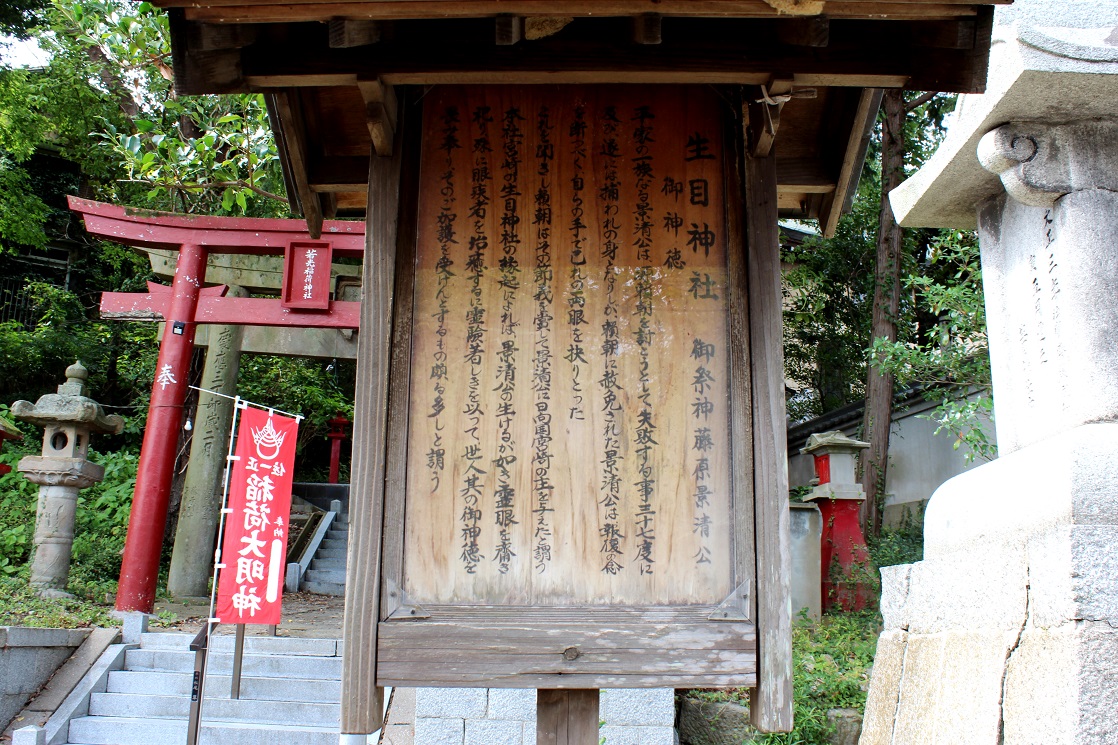

境内神社、生目神社 |

生目神社由緒書き |

境内神社、若光稲荷神社 |

|

若光稲荷神社社殿 |

若光稲荷神社拝殿内 |

庖丁塚 |

臨時社務所 |

|

参道風景[2023/05/25撮影] |

注連掛石[2023/05/25撮影] |

社殿正面[2023/05/25撮影] |

社殿正面[2023/05/25撮影] |